Nella vasta storia del Buddhismo tibetano ci sono figure che, per ragioni politiche o dottrinarie, sono scivolate ai margini della memoria “ufficiale” – e Kunga Nyingpo, poi diventato Tāranātha, è una di queste.

Filosofo raffinato, storico meticoloso e maestro tantrico indipendente, Tāranātha è uno degli intellettuali più influenti del suo tempo. Rileggere oggi la sua vita permette dunque non solo di riscoprire un grande pensatore, ma anche di capire qualcosa in più sul Tibet premoderno.

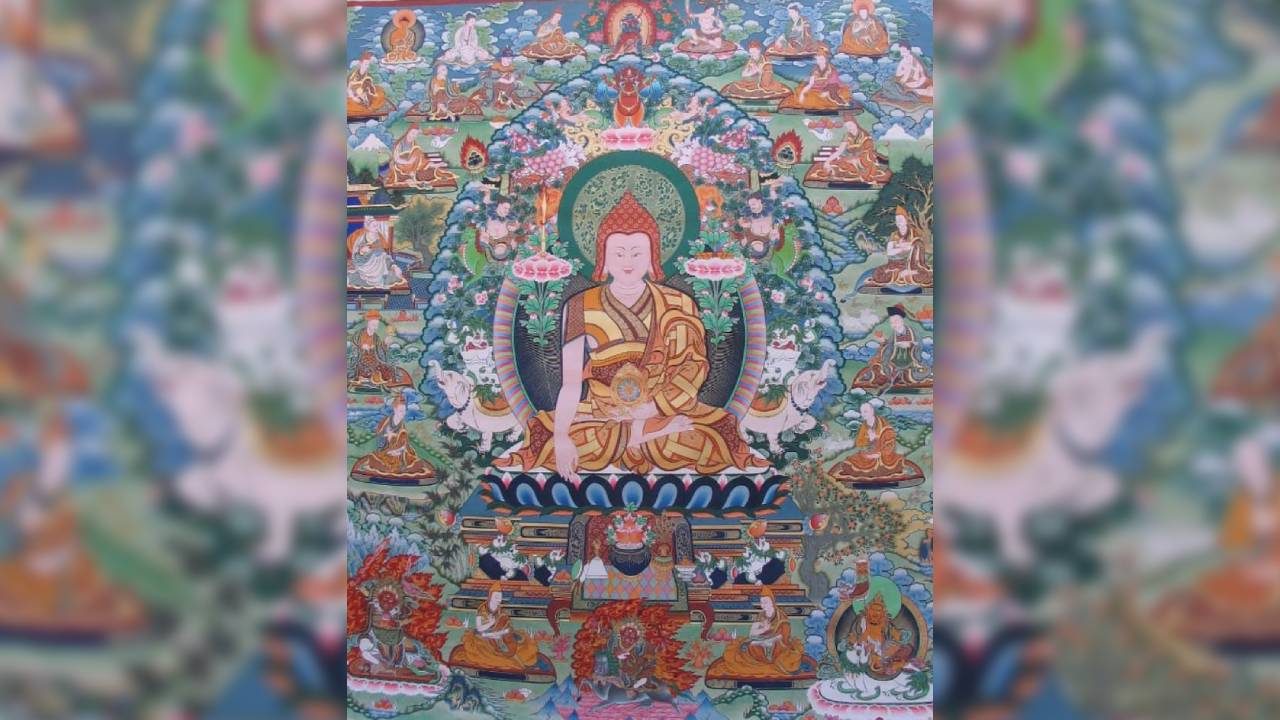

Il lignaggio spirituale

Tāranātha nasce nel Tibet centrale, in un periodo di grande fermento spirituale e politico. Fin da bambino viene riconosciuto come un’eredità vivente della Scuola Jonang, tradizione allora fiorente e dotata di un centro culturale di prim’ordine.

La formazione che riceve spazia tra testi filosofici, pratiche yogiche, studi storici e rituali tantrici provenienti sia dalla Scuola Jonang , sia dalla linea Shangpa Kagyu. Così, in un’epoca nella quale gli scambi sono ancora frequenti, Tāranātha assorbe questo spirito ecumenico.

Il filosofo dello shentong

Il contributo filosofico per il quale Tāranātha è più noto è la formulazione dello shentong – una visione del vuoto che afferma la presenza di una natura luminosa e positiva nella realtà ultima. La sua lettura si distacca pertanto dalla posizione Gelug, che insiste su un vuoto privo di qualunque essenza (rangtong) – e queste divergenze non rimangono solo accademiche. Nel senso che, siccome riguardano il modo stesso in cui si concepisce l’illuminazione e il percorso per raggiungerla, hanno delle serissime implicazioni politiche: le Scuole, infatti, si impongono nel governo e il destino dell’Altopiano anche attraverso la loro dottrina.

Tāranātha difenderà la propria posizione con una produzione imponente di trattati filosofici, commentari, opere storiche e manuali rituali, molti dei quali in circolazione anche fuori dalla Jonang.

Lo storico che guarda all’India

Tāranātha dedica anni alla raccolta di dati, cronache, racconti popolari e tradizioni orali – soprattutto sull’India buddhista. La sua ‘Storia del Buddhismo in India’, che integra documenti tibetani, memorie di maestri pellegrini e testimonianze di praticanti dello yoga e del tantra, è ancora oggi una delle fonti più importanti per la ricostruzione degli ultimi secoli delle grandi università monastiche indiane.

Forse perché lo sguardo di Tāranātha è un tentativo rigoroso di comprendere come una cultura potesse trasformarsi lungo i secoli e come riuscissero a sopravvivere nel Tibet delle tradizioni che nel Paese d’origine stavano scomparendo. Una sensibilità storica molto rara per l’epoca, che lo distingue dagli altri autori tibetani più inclini al mito che all’indagine critica.

Il maestro tantrico, oltre le Scuole

Tāranātha riceve le trasmissioni profonde della tradizione Shangpa Kagyu – un lignaggio iniziatico che non possiede grandi monasteri né una struttura rigida ma si tramanda soprattutto attraverso maestri itineranti. E questo aspetto contribuisce alla sua fama di tantrico indipendente, non vincolato a una istituzione.

Molti discepoli lo descrivono come un Maestro capace di tenere insieme meditazione, visione e rigore intellettuale: in un Tibet attraversato dai conflitti fra le Scuole, un modello di pratica radicata ma non settaria.

La caduta

Durante la vita di Tāranātha, tra il 1575 e il 1634, la Scuola Jonang è in piena fioritura: il monastero di Takten Damchö Ling è un centro culturale attivissimo, e il suo lignaggio attira studenti da tutto il Tibet e dalla Mongolia. Ma proprio questa vivacità la rende troppo influente nella “geografia religiosa” dell’epoca.

Così, quando nel XVII secolo la Scuola Gelug consolida il proprio potere politico, per decisione del quinto Dalai Lama inizia un processo di assimilazione e cancellazione. Pochi decenni dopo la morte del Maestro, i principali monasteri Jonang del Tibet centrale sono trasformati in istituzioni Gelug e la visione dello shentong viene vietata.

Una vicenda che segna anche la memoria di Tāranātha, che da personalità luminosa e rispettata diventa figura “scomoda” per la narrazione dominante.

La rinascita

La sua eredità trova nuova vita proprio dove il potere politico tibetano pensa di averla spenta: in Mongolia, dove Tāranātha era molto stimato e dove la sua reincarnazione viene riconosciuta come Khalkha Jetsün Dampa – figura spirituale di primo piano nella spiritualità locale.

Questo “trasferimento del lignaggio” segna così una svolta – nel senso che, mentre a Lhasa viene progressivamente assorbita nello schema Gelug, la tradizione Jonang sopravvive e prospera fuori dal Tibet centrale: la cultura tibetana non è un monolite omogeneo ma una “costellazione” complessa.

Un’eredità che torna alla luce

Negli ultimi decenni, gli studiosi hanno restituito il giusto spazio alla figura di Tāranātha. Soprattutto per la sua opera storica, oggi considerata indispensabile per comprendere il passaggio dal Buddhismo indiano a quello himalayano, e anche per la filosofia dello shentong, oggetto di rinnovata attenzione.

La bellezza della pluralità

Tāranātha è una porta d’accesso al Tibet reale – intellettualmente vivace, attraversato da scambi e rivalità, e capace di produrre figure straordinarie fuori delle Scuole dominanti.

Il suo pensiero mostra quanto ricca fosse la cultura tibetana prima delle grandi trasformazioni politiche del XVII secolo, mentre la vicenda del suo lignaggio ricorda che nessuna tradizione sia mai stata totalmente egemone sull’Altopiano. Raccontare la sua storia significa dunque restituire dignità alla pluralità del Buddhismo tibetano, e riconoscere che le sue espressioni più profonde siano nate ai margini del potere – là dove la creatività spirituale poteva fiorire senza vincoli.